Саратовский железнодорожный мост

Саратовскому железнодорожному мосту 90 лет! Испытание моста проводилось 10-14 апреля 1935 года лучшим машинистом Рязано-Уральской железной дороги А.Ивановым, который провел первый поезд, состоящий из двух паровозов «Эхо» с полногрузными вагонами и цистернами по новой железной дороге Саратов-Анисовка (по другим данным первый поезд провел Иван Иванович Галкин) . 17 мая 1935 года мост длиной в 1730 м был принят в эксплуатацию. На тот момент – крупнейший в Европе. Это был второй мост в стране с бетонными опорами. С его строительством связано множество споров, легенд и печальных фактов. Уже много лет его собираются отправить на заслуженную «пенсию», но он по-прежнему в строю.

В 1871 году железная дорога пришла в Саратов. Почти два десятка лет после этого Саратов так и оставался конечным пунктом Козлово-Саратовской железной дороги. При образовании общества Рязано-Уральской железной дороги в 1891-1892 году общество изъявило желание строить множество новых ветвей, в том числе и ветвь от Слободы Покровской на левом берегу Волги против Саратова до города Уральска. С началом постройки заволжских линий встала и проблема передачи грузов в Заволжье и из Заволжья. Волга была препятствием для железной дороги. Специалисты РУЖД, проведя расчёты, установили, что строительство железнодорожного моста через Волгу в Саратове было в то время экономически невыгодно из-за малого грузопотока, и общество РУЖД устроило паромную переправу вагонов с грузом. Считается, что это была первая железнодорожная переправа в России.

Перевозка вагонов через Волгу осуществлялась между станцией Увек на правом берегу и станцией Сазанка – на левом. Первый паром и ледокол были заказаны английскому заводу «Армстронг, Митчел и Ко» в Ньюкастле в 1890-х годах. Паром назывался «Саратовская переправа», а ледокол носил название «Саратовский ледокол» (тот самый, что уже несколько лет хотят поднять со дна и сделать музейным экспонатом).

Паром начал ходить с 1896 года и мог одновременно перевозить 28 вагонов (4 нитки рельсов по 7 вагонов). Продолжительность одного полного оборотного рейса, с передачей вагонов с одного берега на другой и обратно составляла во время летней навигации не более 4 часов.

С ростом товарных перевозок одному парому стало трудно справляться с грузопотоком. В 1909 году Сормовский завод построил второй паром с более сильным двигателем и более мощным подъемным приспособлением, который получил название «Переправа 2-я».

В декабре 1918 года случилось несчастье: «Переправа вторая» по халатности экипажа при незакрытых иллюминаторах сделала резкий разворот у берега — хлебнула, накренившись, воды и затонула недалеко от пристани Увек. Все вагоны с зерном оказались в воде. Часть этого зерна спасли, а часть — пропала. У берега было мелко, и затонувшая переправа наполовину была над водой.

Для подъема немедленно организовали специальную бригаду, включив в нее водолазов. Переправу поднимали несколько месяцев, и только в марте она была поднята, отремонтирована и с мая 1919 года снова стала работать.

1919-подъем затонувшего парома ружд.

Зимой приходилось труднее. Ледокол должен был освобождать путь для парома ото льда.

Паром и ледокол РУЖД на переправе

С зимы 1914 года, после замерзания Волги на льду стали устраивать временный железнодорожный путь. Перед укладкой рельсов намораживали дополнительный лёд, а вагоны передвигали от берега к берегу посредством конной тяги. За раз тянули от 1 до 3 вагонов.

Переправа вагонов по льду

Такая ледовая переправа работала 3 зимних месяца и существенно помогала паромам справиться с потоком вагонов.

Ледяная переправа через Волгу у станции Увек-1927

Летом пассажиров из Саратова в Покровскую слободу доставляли пассажирским пароходом из флотилии РУЖД. Зимой из Саратова в Покровскую слободу шла зимняя дорога по льду. Но это все эти способы были неудобны и затратны по времени. Поэтому с 1900 года Рязанско-Уральская железная дорога безуспешно старалась получить средства от казны и города Саратова для строительства железнодорожного моста для соединения её путей с обеих сторон реки Волга. В 1911 году в министерство путей сообщения было представлено три проекта моста. Два из них принадлежали Рязано-Уральской железной дороге и предполагали строительство мостового перехода от Набережного Увека или Князевской пристани. Альтернативный «городской» проект моста разрабатывался в течение 10 лет инженером Малышевским, и предполагал помимо железнодорожного, ещё трамвайное, пешее и гужевое движение. Он начинался в районе Глебучева оврага, что было удобно населению Покровской слободы, но Саратову создавал большие проблемы- железная дорога пересекала много городских улиц. Но проект моста от Увека получалсь вдвое дешевле. В докладной записке Покровского биржевого комитета указываются следующие выгоды: укорочение длины моста и уже готовые «ценные сооружения для обслуживания движения». С конце 19-го века уже действовала дамба к паромной переправе в пойменной левобережной стороне (читайте на нашем сайте воспоминания очевидца строительства моста Виктора Ивановича Николаева). Сейчас это трудно представить — от ст. Анисовка до реки Волга, по сильно пересечённой местности, повести такие грандиозные земляные работы. Эта дамба с железнодорожной колеёй действовала и во время строительства моста. Сейчас это автомобильная дорога от 22км на ст. Сазанка.

Настрой комиссии был на стороне предпринимателей из РУЖД, которые хотели сэкономить деньги, из-за чего в городской прессе появлялись публикации, поддерживающие городской проект. Член государственной думы А.Новиков в статье «Мост через Волгу у Саратова» делает следующий вывод: «Выходит так, что 300-тысячное население двух крупных торговых центров с прилегающими селами, для непосредственного взаимного сообщения, будет сведено на роль благородных свидетелей, а сами центры на роль подъездных станций. (…) Едва ли будет справедливо и целесообразно игнорировать интересы всего Приволжья в пользу частного предпринимателя».12 и 13 июня 1914 года Инженерный совет МПС вынес постановление в пользу увекского варианта для перехода однопутным ж/д мостом, а для города решил «считать необходимым сооружение отдельного моста под обыкновенную дорогу». 23 августа того же года это решение Инженерного совета было утверждено Советом министров.Тем не менее, к сооружению моста никак не могли приступить. Споры о месте строительства продолжались. Масла в огонь подлил даже сам министр путей сообщения Трепов, который при проезде через Саратов изменил свою первоначальную точку зрения и стал сторонником городского варианта. В марте 1916 года им была подана докладная записка императору Николаю II для окончательного разрешения давнего спора и указания, где строить мост. Император на докладной поставил весьма странную резолюцию: «Скорейшее осуществление моста у Саратова весьма желательно», что не внесло ясности и толковалось каждой стороной конфликта в свою пользу.Министр Трепов согласился с толкованием города и приказал строить совмещенный мост в самом городе. Он поручил инженеру Фролову составить детальный проект. При инженерном совете была образована особая комиссия для разработки технических условий составления детального проекта.3 августа 1916 года газета «Саратовский листок» сообщала: «Вчера в Саратов прибыла партия железнодорожных техников Министерства путей сообщения. Специалисты приступят к выбору места для строительства железнодорожного двухъярусного моста через Волгу у Саратова».25 марта 1917 Временное правительство России утвердило проект двухуровневого (ж/д и автомобильная дорога) моста вблизи центра города. Но уже в 24 июля комиссия по сравнению расценок переходов через Волгу у Увека и Саратова решила, что строительство двух разных мостов — автодорожного моста близко к городу и железнодорожного вниз по течению — обходится дешевле на 3 млн. руб.Октябрьская революция и Гражданская война препятствовали реализации проекта. 12 января 1921 года В.И. Ленин подписал постановление Малого Совнаркома «О постройке моста через Волгу» без указания местоположения. А потом каких только проектов не было: и прокладка под Волгой железнодорожного тоннеля, и строительство подвесной электрической дороги над рекой.Спустя почти десятилетие Наркомат путей сообщений на заседании коллегии от 21.06.1928 г. вынес заключение о необходимости строить два мостовых перехода: один специально для городского сообщения и другой для железнодорожного, с первоочередной постройкой последнего. Решением Крайисполкома от 4 августа 1928 года была констатирована «необходимость сооружения железнодорожного моста в 16 километрах вниз по течению Волги». Преимущество отдавалось увекскому варианту.В 1928 году были проведены геологические изыскания, которые выявили наличие артезианских вод. Для окончательного заключения, повлияют ли на устойчивость мостовых конструкций эти воды, зарубежными специалистами во главе с профессором Келеном, через год была проведена экспертиза, сделавшая благоприятное заключение. «Намечаемые дренажные сооружения и упорядочение стока поверхностных вод снизят риски движения грунта». Представитель управления Саратово-Миллеровской железной дороги (в состав которой должен был войти этот мостовой переход) инженер Гордиенко выдвинул конкурирующий вариант перехода через Волгу между Саратовом и Покровском с выходом моста на Ленинскую улицу (ныне Московская) и железнодорожным ходом вдоль улицы Чернышевского. Но это потребовало бы сноса всех домов на ее левой стороне.

Поэтому большинство членов совещания, учитывая положительное заключение геологической комиссии, высказалось за строительство моста на Увеке.

Рытье котлована под пробный кессон опоры Саратовского железнодорожного моста

В 1930 году начались строительные работы. Строительство моста и сооружение огромных насыпей-подъездов к нему высотой до 28 метров стали одними из сложнейших технических работ в Советском Союзе. Две бригады, возглавляемые кессонными мастерами Ф.Н. Тюленевым на правом берегу и Г.Е. Прохоровым на левом, приступили к установке опор, двигаясь навстречу друг другу.

Общий вид дамбы ведущей к мосту с временными укреплениями

К апрелю 1931 года на строительстве было занято более 1300 человек, как профессиональных специалистов или добровольцев, так и заключённых, – инженеров, прорабов и десятников, арматурщиков, бетонщиков, кессонщиков, каменотесов и камнебойцев, каменщиков, кузнецов и молотобойцев, столяров и плотников, конопатчиков, отгребщиков и других специалистов.

Разрыхление грунта плугами в разрезе для отсыпки дамбы

Жили они здесь же – в деревянных бараках.

Грабарные работы при строительстве моста

Строительство опор шло до сентября 1931 г., и в его ходе был применён ряд технологических новшеств. Кессонщики в спецлифтах опускались на дно Волги и готовили сильно заиленный речной грунт к установке опорных конструкций, и такая работа, конечно, требовала серьёзной профильной квалификации.

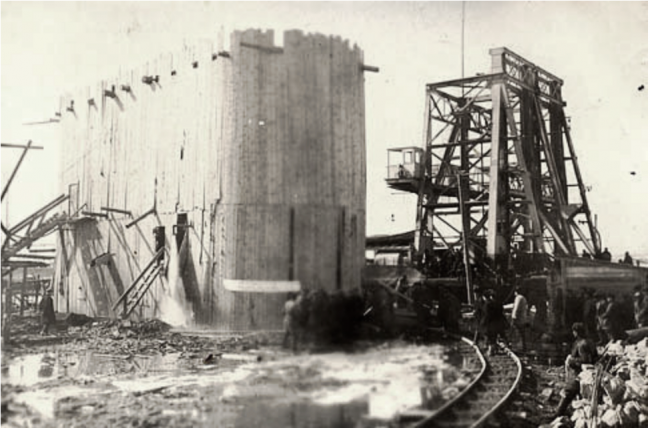

Постройка опалубки опоры

На строительстве моста работали профессиональные рабочие. Заключенные выполняли земляные работы.

Весенний разлив в районе строящегося моста

Сплошным потоком в Саратов шли стройматериалы: камень из Кологривского и Хвалынского карьеров, песок из Уральска, цемент из Вольска, металлические конструкции – с местных и иногородних предприятий.

Заготовка грунта с помощью экскаватора в с.Квасниковка

Безостановочно работал внутренний транспорт – узкоколейки, подъемные краны и лебедки, автомобильный и гужевой транспорт, собственный речной флот стройки.

Монтаж правобережных пролётов Саратовского моста

Конструкции до 200 кг переносили на руках, более тяжёлые поднимали паровыми домкратами.

Доки с фермой 8-го пролета в пути к месту монтажа

После установки опор был начат монтаж пролетных ферм. После клепальных работ производилась очистка ферм от ржавчины с помощью пескоструйных аппаратов. Затем в дело вступили краскопульты.

Первые пролёты легли на опоры Саратовского моста

В 1931 году в целях удовлетворения нужд строительства моста через Волгу в мраморе и граните было решено удалять с кладбищ Саратова все мраморные и гранитные надгробия, за исключением надгробных памятников на могилах выдающихся деятелей революционных движений, науки и искусства, а также представляющих значительную историко-художественную ценность…

Осмотр выполненных монтажных работ инспекцией

Мост строился долго и трудно. Поставленный перед строителями срок пуска моста — 15 февраля 1934 года был сорван. Газета «Саратовский рабочий» от 12.01.1934 года писала о вопиющей организации строительства моста, о срыве сроков монтажа пролетных строений и сборке ферм. Согласно газетной публикации строительством занималась организация «Стальмост», за неудовлетворительную работу по строительству Саратовского моста в августе 1933 года руководство этой организации было сменено.

Разгрузка грунта

13 апреля 1934 года произошла крупная трагедия. Из-за слабой стяжки болтов и «из-за одностороннего поддомкрачивания металлического пролетного строения на временной опоре №3, вызвавших скручивание коробки нижнего пояса», мост буквально развалился на части.

Время было обеденное, и большинство рабочих в целях экономии времени ели прямо на рабочих местах. В результате аварии всех сбросило в Волгу. Падая с 14-метровой высоты, люди пробивали своими телами тающий лед. Спастись было трудно – лед не давал плыть и не выдерживал тяжести людей, которые пытались выбраться на него из ледяной воды. Тогда в Волге утонуло около 150 человек.

Судебный процесс над обвиняемыми в инциденте, освещался местной прессой. 3 сентября 1934 года в статье «Виновники аварии на строительстве моста перед пролетарским судом» сообщалось, что на скамье подсудимых находятся бывший начальник строительства Дмитриев, главный инженер строительства Чубук, прораб Корецкий, замуправляющего трестом «Стальмост» по технической части Загребин и бригадир домкратных работ Сарычев. На суде было сказано, что о конструктивных дефектах временной опоры под четвертым пролетом моста, дающих непрерывную осадку, обвиняемым было известно. Но они продолжали вести работу по неверным расчетам. Наблюдение за пролетом было поручено слабо квалифицированному десятнику Сарычеву. В день аварии на стройке не было ни Сарычева, ни одного инженерно-технического работника.

После случившейся трагедии работали три особых комиссии, в результате чего ряд лиц из числа преподавателей и студентов Саратовского университета и автодорожного института, причастных к разработке проекта моста, были сурово наказаны. 21 человек из числа погибших были похоронены в братской могиле на Увекском кладбище. Памятником жертвам аварии послужили обломки рухнувшего моста. Надпись на нем гласит: «Память товарищам, погибшим на социалистическом фронте строительства моста». На устранение последствий аварий было потрачено столько же средств, сколько стоил проект моста – 40 миллионов рублей.

Одно из заблуждений, широко гуляющих в Интернете, говорит, что могилы рабочих дали начало Увекскому кладбищу. На самом же деле кладбище здесь появилось еще в 19 веке.По окончанию строительства, 29 марта 1935 года на торжественном заседании президиума Саратовского Исполнительного Комитета и Городского Совета в театре им К.Маркса была избрана делегация для передачи рапорта об окончании строительства моста Народному комиссару Путей сообщения Кагановичу и Народному комиссару Обороны Ворошилову. Делегацию, прибывшую в Москву под руководством командира части №1058 В.И. Белова, 11-12 апреля 1935 года приветствовали и благодарили за работу начальник штаба РККА Буденный и Народный комиссар Каганович. Отличившиеся в строительстве моста бригады рабочих, выполнявших для своевременной сдачи моста в сложных зимних условиях по 200-400% от суточной нормы, были отмечены правительственными наградами и грамотами.

Испытание моста проводилось 10-14 апреля 1935 года лучшим машинистом Рязано-Уральской железной дороги А.Ивановым, который провел первый поезд, состоящий из двух паровозов «Эхо» с полногрузными вагонами и цистернами по новой железной дороге Саратов-Анисовка. Источник: Блог Дениса Жабкина. По дугим данным первый поезд провел Иван Иванович Галкин -,,БИТВА ЗА МОСТ,, В.И.Вардугин .

18 апреля 1935 года в Саратов прибыла Правительственная комиссия по приему железнодорожного моста под председательством Н.Ф. Косореза для окончательного осмотра и оценки качества моста и подъездных путей к нему.

Открытие временного движения по Саратовскому железнодорожному мосту 17.05.1935

Фото из фондов музея Приволжской железной дороги

17 мая 1935 года мост длиной в 1730 м был принят в эксплуатацию. На тот момент – крупнейший в Европе. Это был второй мост в стране с бетонными опорами.

В связи с его открытием существовавшее с 1896 года паромное соединение Рязано-Уральской железной дороги было ликвидировано. Интересно, что в 1930-е годы паром «Саратовская переправа» был переименован и получил имя «Иосиф Сталин».

Как важный стратегический объект, обеспечивающий связь заволжских районов, мост неоднократно подвергался бомбардировкам фашисткой авиацией летом 1942 и 1943 годов.

Но ни одна бомба его не повредила – во многом благодаря героизму защищавших южную окраину города воинских формирований.

На одной из опор моста до сих пор сохранилась табличка «Мост имени Сталина», попасть к которой не так просто. Сооружение является режимным объектом и охраняется со всей присущей строгостью.

В настоящее время железнодорожный мост продолжает исправно пропускать пассажирские и грузовые составы – по несколько десятков в сутки. Он является одним из самых протяженных на Волге и крупнейшим из инженерных сооружений в Европе. После проведения мероприятий по усилению грузоподъемности по нему проходят поезда весом в пять тысяч тонн.

Однако пропускной способности перехода уже давно не хватает. По расчетам железнодорожников для её увеличения полная реконструкция железнодорожного моста через Волгу с применением современных материалов и технологий может обойтись дороже, чем строительство нового. Именно поэтому в начале двухтысячных была высказана идея о возведении сооружения-дублера.

Предварительные работы над проектом начались в 2004 году. Появилась идея сделать это сооружение двухэтажным, чтобы по нему могли двигаться сразу и железнодорожные составы, и автомобильный транспорт. Это позволило бы завершить Саратовскую кольцевую автодорогу, проект которой был разработан ещё в советское время.

Панорама моста (кликабельно):

Использованные источники:

1. Антон Краснов. Вечный мост. МК в Саратове №16 (921) от 15.04.2015

2. Выпуски телепередачи «Не за тридевять земель», ГТРК Саратов

3. Телепередача «Время от Времени». выпуск 48, ГТРК Саратов

4. В.И.Давыдов, В.Н.Семенов. Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.:2008

5. Газета «Неделя области» № 28 (93) от 07.07.2004

6. В.Акишин «Как закалялся Стальмост», Саратовская областная газета, №124 (3468) от 06.08.2015

7. Сайт История Рязано-Уральской железной дороги (ruzgd.ru)

8. Подшивки саратовских газет ХХ века

9. Блог Дениса Жабкина (жабкин.жж.рф)

10. Сайт «Фотографии старого Саратова» (oldsaratov.ru)

Сокращенный вариант статьи в «Саратовской областной газете»:

Участники горно-геологических работ по постройке моста через волгу в районе Увека в 1915-1916 гг..

Источник:

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=30827767

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1915-1916 годами.

Работа мостостроителей около домкрата. Подкладывание колец

Фото из фондов музея Приволжской железной дороги

Горбухов И. (фотограф). Проводка паромов по ледяному каналу ледоколом с одного берега на другой. Из альбома «Нижволжелдорстрой. Линия Саратов III — Анисовка. Сооружение железнодорожного моста»

Источник:

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=49719455

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Источник:

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=49718993

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1933 году.

Железнодорожный мост и паром 1938 г,, 22 апреля (?).

Источник:

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=41321575

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Подъём последнего пролёта 20 марта 1935 г., фотограф Чеботаев Захар Платонович (?).

Источник:

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=41321453

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=xNYtNAHDHA4

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1975-1976 годами.

Будка охраны на ж/д мосту Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=xNYtNAHDHA4

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1975-1976 годами.

Авария на строительстве железнодорожного моста Источник:

Приволжская железная дорога. 140 лет в документах. –Саратов, 2011

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1934 году.

Источник:

газета «Коммунист»

Источник:

газета «Коммунист,, Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Паром «Саратовская переправа» у строящейся опоры железнодорожного моста Источник:

http://ok.ru/profile/577406407709/statuses/65269354812701

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1930-1934 годами.

Источник:

http://photo.sstu.ru/main.php?g2_itemId=26772

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Источник:

http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=5580772

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1935 году.

Рабочий городок строителей ж.д. моста Источник:

Постройка опор саратовского моста. Москва.Трансжелдориздат. 1934

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1930-1934 годами.

Контора постройки моста Источник:

http://www.artantique.ru/item.phtml?id=27713

Мы считаем, что этот снимок был сделан в 1931 году.

Источник:

http://fotki.yandex.ru/users/fisenkodv/view/224721/?page=10

Мы считаем, что этот снимок был сделан между 1934-1935 годами.

Фото источник: https://oldsaratov.ru/tags/most-zheleznodorozhnyy#gsc.tab=0

О железнодорожном мосте на нашем сайте можно почитать следующие статьи :

- Битва за мост.(ссылка)

- Между двух берегов (ссылка)

- Железнодоржный мост в годы войны (ссылка)

(189)